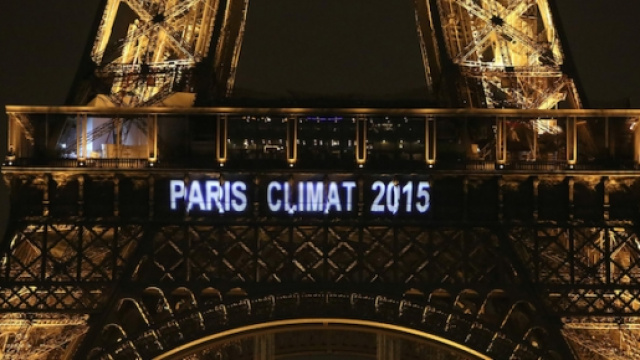

Dopo anni di negoziati in cui spicca il fallimento del summit di Copenaghen (2009),si attendeva a Parigi un accordoin grado di contrastare il cambiamento climatico.

Il "Paris Agreement" sarà in assoluto il trattato più ratificato nella storia: più di 190 i Paesi firmeranno il documento e questo è sicuramente un passo avanti per il diritto internazionale.

I tratti più significatividell'accordo

L'obiettivo è quello di stabilizzare l'incremento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C e di compire gli sforzi necessari per rimanere all'interno di 1,5°C (oggi siamo a quota 1°C)in modo dacontenere lo scioglimento dei ghiacci, la crescita del livello del mare e limitare la desertificazione.Il dubbio è che essendo una sorta di "intenzione a fare" i Paesi potrebbero essere menoincentivati a compiere gli sforzi necessari per rimanere nel grado e mezzo di aumento, puntando di fatto a rimanere nei 2 gradi.

A differenza di Kyoto, l'accordo si basa su impegni volontaridi riduzione(Intended Nationally Determined Contributions,INDC) delle emissioni che saranno soggetti a revisione ogni 5 anni partendo dall'anno 2023, con l'obbligo di rendere gli impegni sempre più ambiziosi.Questo è un punto fondamentale: sarebbe stato determinante e ambientalmente desiderabile renderegli impegni giuridicamente vincolanti tale da poter sanzionare gli Stati in caso di non raggiungimento degli obiettivi da loro proposti.

Il patto si basa sulPrincipio delle responsabilità comuni ma differenziate: in pratica ai Paesi in via di sviluppo (Cina e India su tutti), sarà concesso maggior tempo per l'abbandono delle fonti fossili, quindi, per l'abbassamento dei livelli delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Per quanto riguarda lamitigazione, l'obiettivo è raggiungere la "neutralità" nella seconda metà del secolo. In questo caso è stato tolto il parametro di riferimento per la riduzione delle emissioni da raggiungere entro il 2050. Quello che si chiede è un equilibrio tra le emissioni (di origine antropica) e assorbimento.

Gli impegni che mirano ad arginare le emissioni di gas serra provocate dalla deforestazione (un esempiol'Indonesia) puntano ad implementare e supportare il meccanismoREDD+, specificato nelle precedenti COP. Nel testo viene esplicitata l'importanza fondamentale delle foreste ma nessun obiettivo vincolante di deforestazione zero è contenuto nell'accordo.

Suifinanziamenti climatici, la multilateralità del fondo di supportoa quei Paesi che già subiscono gli effetti disastrosi delle mutazioni climatiche è stata garantita e si prevedono 100 miliardi di dollari l'anno dal 2020.

Questa parte non è vincolante e non è ancora chiaro in che misura contribuiranno i vari Stati.

Illoss&damage, che indica le perdite e i danni irreparabili subiti dai Paesi vulnerabili, non prevede la possibilità di richiesta di indennizzo da parte dei Paesi poveri verso i Paesi industrializzati. Inoltre, è stato tolto il supporto ai rifugiati climatici.

Lo scenario che si configura

Per essere visto in modo positivo l'accordo deve essere un inizio, una base dalla quale partire.

Non è questo il trattato che ci salverà, in base agli INDC presentati dai singoli stati sappiamo che avremo un aumento previsto di temperatura di 3°C alla fine del secolo.

La cosa positiva è che dal 2023 ci saranno revisionidegli impegni ogni 5 anni ma per cercare dirientrare nel +1,5°Csarebbe meglio modificare prima del 2020 l'accordo, ad esempio rendendolomaggiormente vincolante, inserendo siaparametri non interpretabiliche sanzioniper chinon è virtuoso, risarcendo i Paesi daidanni irreversibili.Determinantesarà anche il ruolo svolto dalle associazioni e dalla società civile di pressione e controllo, non bisogna mollare ma continuare a credere che possiamo farcela.

L'era dei combustibili fossili è forse segnata ma urgevelocizzare il processo green: la CO2 cresce a 2 ppm l'anno, mentre scrivo è a 401, il punto di non ritorno indicato dalla scienza è 450.